きのう総務省から、4月の『家計調査』が発表されました。

ことし4月に2人以上の世帯が消費に使った金額は32万5717円となり、物価の変動を除いた実質に換算すると前年同月比で0.1%の減とのことです。

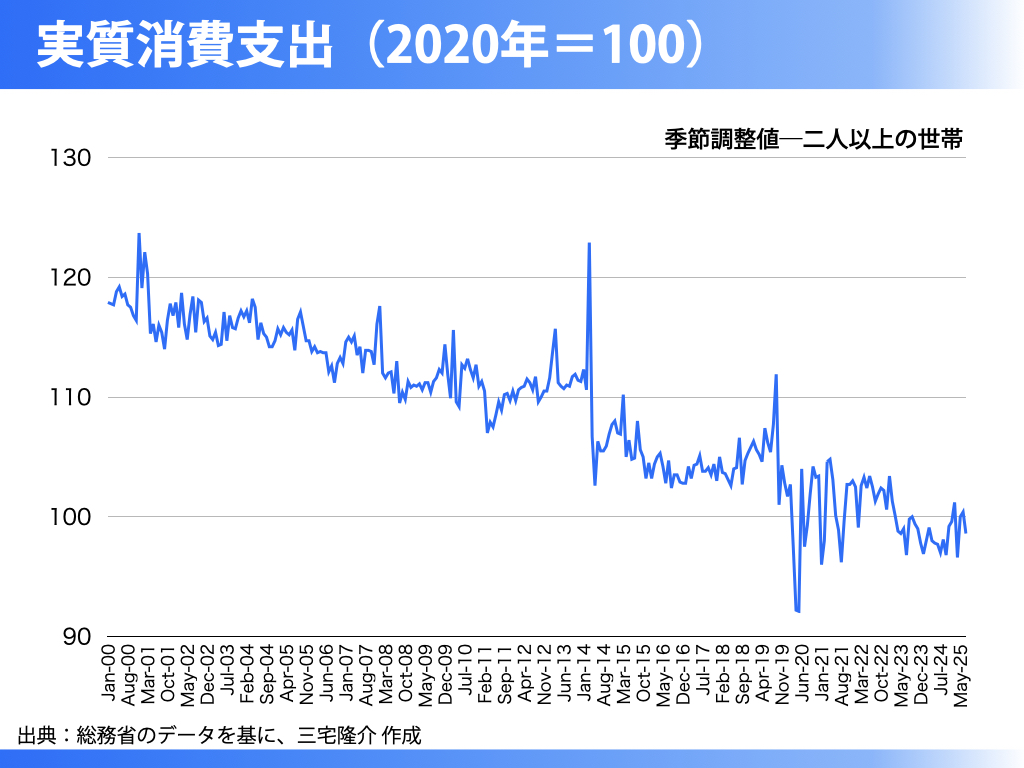

各メディアは「前年同月比の減少は二か月ぶり…」などと軽いタッチで報道してくれていますが、むろん数字的には事実なのですが、上のグラフのとおり長期時系列でみれば、わが国の家計がいかに貧困化しているか、その凄まじさがお解り頂けるものと思います。

この四半世紀で家計の消費する力が2割ちかくも落ち込んでいるわけですから、国民が豊かさを実感できるはずなどありません。

それでいて政府の税収だけは、ここのところ過去最高額を記録しています。

政府の国債発行(歳出)は貨幣の創造を意味し、政府による徴税は貨幣の消滅を意味していますので、いかに日本政府が国民から貨幣(所得)を巻き上げているのかがよくわかります。

もう一度グラフをご覧頂きたいのですが、2020年の消費を100とした場合、2000年1月は117.9(約118)であったのに対し、2025年4月は98.6(約99)となっていますので、「2000年1月の国民はパンを118個も買えていたのに、今は99個しか買えない」という話になります。

恐るべき貧困化としか、呼びようがありません。

1997年以降、コロナ後のコストプッシュ・インフレ経済まで、日本経済は完全なるデフレ状態でしたので、貧困化の主因はむろん政府による緊縮財政です。

それ以外に理由はありません。

これだけ貧困化が進み、しかもコストプッシュ・インフレを克服するための充分な財政支出も確保されず、いまなお緊縮財政路線が貫かれているのですから凄い。

ちなみに2009年9月から約3年間、民主党政権がありましたが、この政権もまたそれまでの自公政権に負けずとも劣らない緊縮財政政権でした。

民主党政権が手掛けた「事業仕分け」などはまさに緊縮財政の典型ですが、それを多くの国民が支持しましたし、野田政権に至っては消費税増税の必要性を説いて解散総選挙に踏み切りました。

その後に発足した第二次安倍政権は民主党以上の緊縮財政を行って国民をさらに貧困化させたにもかかわらず、今なお安倍人気は根強い。

小泉内閣により断行された「郵政民営化」で得をしたのは外資だけで日本国民は損しかしていませんが、小泉人気も今だ健在で、その息子もまた国民人気が高く、彼は「農協改革」と称して国民生活の犠牲(食糧安全保障の犠牲)のうえに外資を儲けさせようとしています。

国民を痛めつける政治家に期待が集まり人気を博すのはどうしてなのでしょうか。

これもまた、オルテガの言う「大衆の反逆」の一現象なのでしょう。

さて、来週にも閣議決定される予定の『骨太の方針』の原案がまとまったようです。

注目されている「財政健全化の目標」については、これまで掲げていた2025年度のPB(基礎的財政収支)黒字化の達成が難しくなっていることを踏まえ「より幅を持たせて今年度から来年度(2026年度)を通じて可能なかぎり早期の黒字化を目指す」とされています。

PB黒字化目標という緊縮財政に法的根拠を与えているのは、この『骨太の方針』です。

まずは、この夏の参議院選挙で徹底的に自公政権を叩きのめし、『骨太の方針』を骨抜きの方針にしてしまわねばなりません。