幕末、わが国が欧米列強の脅威に晒されたとき、幕臣の勝海舟は「海運力と海軍力の強化を急げ」と唱えました。

海運から上がる利益をもって海軍力を増強し、それによって列強の軍事的脅威を跳ね除けるほかはなく、そのためには「開国も辞さず」としました。

そんな勝海舟には、開国に反対する攘夷浪士らを言葉で説き伏せるほどの論破力があったらしい。

勝海舟を暗殺しにきた攘夷浪士たちは、忽ちにして勝の開国論に理解を示し頭を下げて勝の邸宅を後にしたという。

その点、勝の構想は、エリート旗本でもあった小栗忠順(以下、小栗上野介)と考え方を一(いつ)にしていたと言っていいでしょう。

ただ、小栗上野介と勝海舟との決定的な違いは、海運に必要な船を、あるいは海軍に必要な軍艦を、どのように調達するかにありました。

勝海舟は「そんなものは、いちばん安く売ってくれる外国から買えばいいだろ…」と言う。

一方、小栗上野介は全く違いました。

「商業船であれ、軍艦であれ、それを維持・補修するための部品や技術を日本が自前で持っていなければ意味がない」と。

彼が勘定奉行(現在の財務大臣)時代に手掛けた「横須賀造船所」は、そのために建設されたものです。

建設中の横須賀造船所へ視察に訪れた際、小栗は部下から「どうせ幕府は滅亡寸前なのに、なぜ今さらここまでするのですか?」と質問されます。

そんな部下に対して小栗は「同じ売家でも土蔵付きの売家になるだろうよ」と答えました。

すなわち「例え幕府が滅んでも、日本国に価値のある資産を遺せるだろうよ」ということでした。

およそ40年後、大国ロシアと戦うことになった帝国海軍は、日本海でバルチック艦隊を撃滅し、わが国を危急の危機から救いました。

このとき、帝国海軍の艦艇を修理し整備した造船所こそ、小栗上野介がつくった「横須賀造船所」です。

要するに小栗上野介と勝海舟の決定的な違いは「国力とは何か」に対する理解の違いです。

国力とは、自国のヒト(人材)、自国のモノ(生産資産)、自国のワザ(技術)により、国内需要を賄える「力」のことです。

足りないものは外国から買えばいい、では国力にならない。

小泉農相が、放出した備蓄米を補充するためもあって「ミニマムアクセスで外国から輸入すればいいじゃん」と言っています。

まさに勝海舟と同じ発想ではないか。

ちなみにこの二人、改革者を気どるところもそっくりだ。

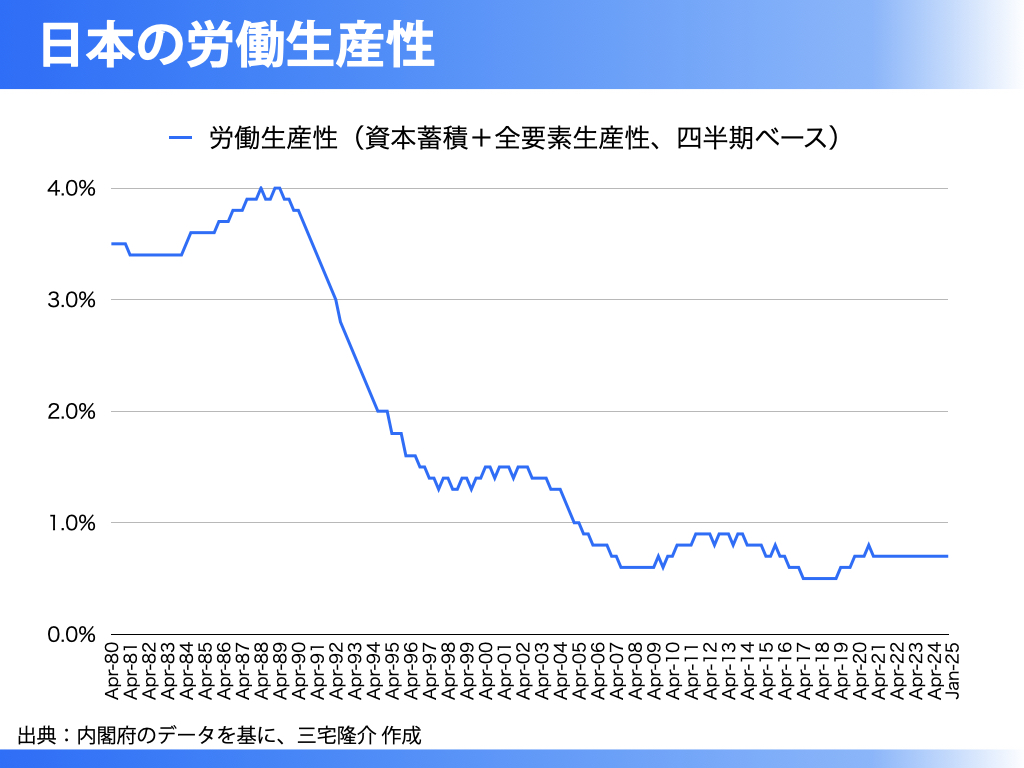

国家には、いつの時代でも小栗上野介のように「国力とは何か」を理解している政治家が必要なのは言うまでもありませんが、とりわけ、生産年齢(15〜64歳)人口比率が低下する日本においては労働生産性を引き上げるための投資が何よりも必要です。