地球温暖化問題の歴史は古い。

最初に問題提起したのはアイルランドの物理学者ジョン・ティンダルで、彼が1860年に指摘したことからはじまるらしい。

19世紀に入るとスウェーデンの物理学者スヴァンテ・アレニウスが「大気中のCO2濃度が増加すると気温が上昇する可能性がある」ことを指摘しました。

その後、科学の進歩から地球の大気の仕組みが明らかとなっていって、私が生まれた1970年代になると地球温暖化問題は国際的問題として認識されるようになったわけです。

現在では、人間活動による温室効果ガスの排出こそが地球温暖化の主要因として位置づけられ、わが国の政府や地方自治体では「2050年までにカーボン・ニュートラルを実現しよう」という話になっています。

しかしながら、地球温暖化問題を裏付けるとされる話には眉唾なものも少なくない。

例えば、「温暖化により北極の海氷が減っているため、このままでは北極グマが絶滅するぅ〜」と指摘する者たちがいますが、実際、北極グマは逆に増えています。

あるいは「温暖化による影響で海面が上昇し、海抜数メートルの島々が沈んでしまう」と言われて随分と久しいですが、未だに沈没していません。

よく北極の氷山が崩れ落ちる映像とともに「このままでは海面が上昇するぅ〜」と言われますが、もしもそれが事実であるのなら、コップの中の氷が溶けたら水が溢れ出なければおかしい。

専門家によると、そもそも氷河が海に崩れ落ちるのは氷河が川のように流れているからであって気候変動とは関係ないらしい。

確かにCO2は温暖化の理由の一つではあるらしいが、人間が排出するCO2はごくわずか(全体の10%)で、ほとんど(全体の90%)が火山やその他自然界から排出されるものと聞く。

ゆえに、人間が排出するCO2を削減したところで何の意味があるのでしょうか。

しかも、識者の中には「地球はミニ氷河期に入っているので実際に寒くなっていく」と指摘されている人たちもおります。

詰まるところ「人間の排出するCO2が原因で地球温暖化が加速している」という説は実に眉唾ものですが、前述のとおり実際の政治はそれを前提にして動いていることが重要です。

ここ数年で再生可能エネルギーによる電力生産は増えましたが、再生可能エネルギーにシフトするためには銅、ニッケル、リチウム、コバルトなどの重要鉱物を確保することが不可欠となります。

しかしながら、こうした重要鉱物の生産は中国などの一握りの国に集中しています。

世界のニッケルの30%はインドネシア、コバルトの70%はコンゴで生産されています。

このことが地政学的な力学に影響を与えていることはもちろんです。

米国でさえ、重要鉱物資源を中国に依存しているわけですから。

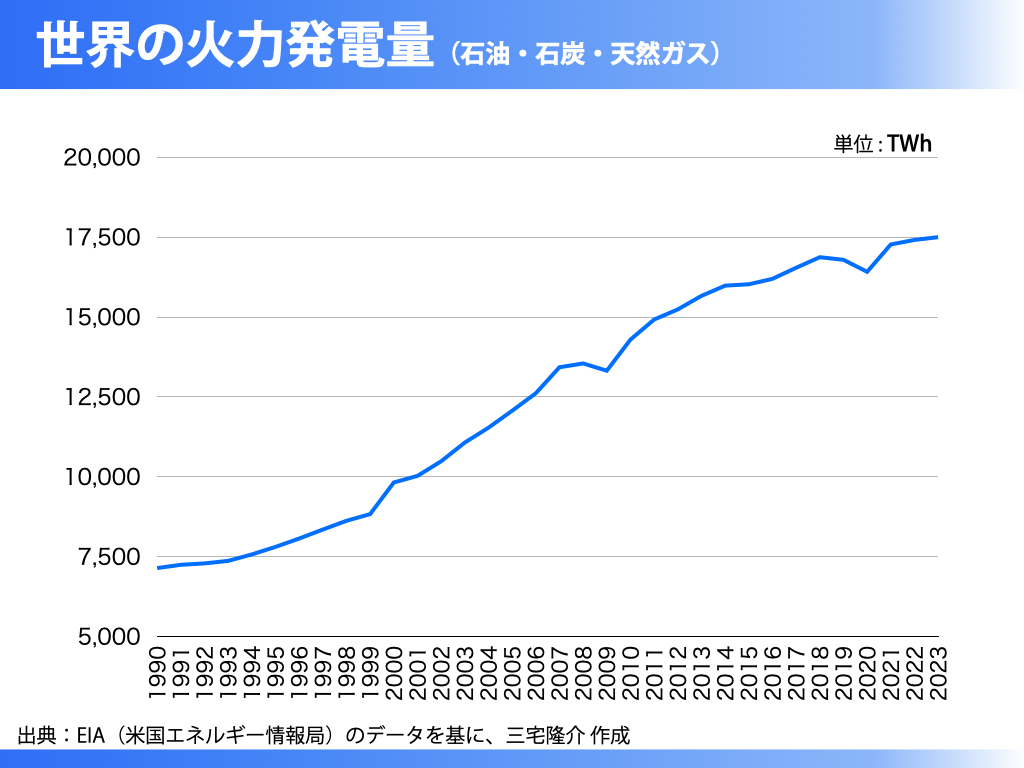

一方、再生可能エネルギーによる電力生産が増えてはいるものの、実は化石燃料による電力生産も史上最高レベルに達しています。

アジア、アフリカ、中南米などの新興国や途上国、いわゆるグローバル・サウスには世界人口の8割に人々が暮らしていますが、これらの国々では今後「脱炭素化」ではなく、むしろ「炭素化」が進んでいくらしい。

繰り返しますが、エネルギー問題は地政学と密接不可分の関係にあります。

わが国においても、エネルギーが地政学に与える影響の分析を怠ることなく国策を遂行していかねばなりません。