江藤農水大臣が失言を理由に辞職しましたが、そんな話はどうでもいい。

目下、短期的問題は依然として米価の高騰が収まらないこと、そして長期的問題はいかにしておコメの国内生産能力の維持と強化を図るのかです。

そもそもこのような自体に陥った最大の要因は、明らかに減反政策に伴う生産能力の毀損にあり、流通過程の問題など二次的な話にすぎません。

一方、テレビに出てくる専門家やコメンテーターたちの多くが、大規模化による生産体制の再構築を提唱しています。

要するに「大規模化して生産コストを圧縮し市場競争力を強化せよ…」と言いたいのでしょうが、そもそも食糧安全保障の根幹たるおコメの生産を市場競争に晒そうとする考え方が間違っています。

どこの国でも食糧安全保障の観点から財政を投じて農家への「所得補償」、もしくは「価格補償」を行い、農業生産力の維持と強化を図っています。

農家を財政的に守らない先進国は、残念ながら日本だけです。

よく「日本の農家は守られすぎている…」みたいに言う政治家もいますが、それは嘘です。

例えば農業所得に占める直接支払い(財政負担)の割合をみますと、イギリスやスイスは95%以上、フランスは90%以上、アメリカ(コメ農家)でも約60%で、日本はたったの15%です。

これで「日本の農家は守られすぎている」と言えるのでしょうか。

そうすると今度は、お決まり文句の「じゃぁ、財源はどうするんだ?」となる。

財源は、むろん国債です。

健全財政派(財政破綻論者)たちは、政府の国債発行残高が1000兆円を超えていることを理由に国債発行を否定しますが、それの何が問題なのでしょうか。

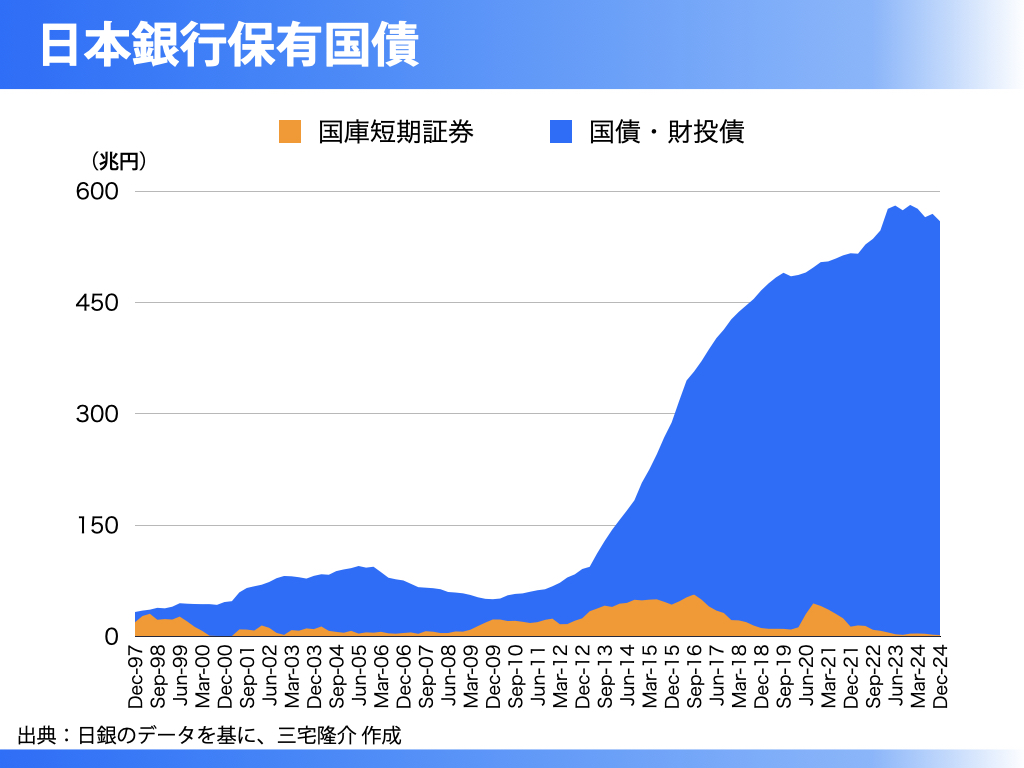

ちなみに、中央銀行たる日銀の国債保有割合は既に全体の52%に達していることから、実質的な国債発行残高は500兆円にも及びません。

財政破綻論者たちには誠に残念な事実ですが、日銀が国債を保有すると、子会社(日銀)が親会社(政府)の借用証書(国債)を買い取ったのと同様で相殺(政府の負債=日銀の資産)されることになります。

形式上、政府は日銀に保有国債分の償還費と利払費を支払いますが、日銀はそれを国庫納付金として政府に戻しています。

要するにチャラです。

「そんなインチキがまかり通るのか…」と財政破綻論者から攻撃を受けそうですが、そういう制度と仕組みになっているのですから仕方がない。

そもそも、日銀を通じて「円」を発行できる政府が円建ての国債を返済できないことなどあり得ません。

財政破綻論者たちの共通点は、日銀という中央銀行の存在を無視することです。

日銀は最後の貸し手でもあり、最後の買い手でもあるのでございます。