自民党と日本維新の会の両党は、連立合意書に「1割を目標に衆院議員定数を削減する」と明記し、今国会での関連法案の提出・成立を目指しています。

日本維新の会は「身を切る改革」と称し、政治家の数を減らすことが政治改革の象徴であるかのように訴えています。

しかし、議員数を削減するという提案は、財政的にも制度的にも、ほとんど意味をなしません。

むしろそれは、民主主義の代表制を空洞化させ、官僚支配を強化する危険な発想です。

そもそも、維新の主張の前提には、「日本は議員が多すぎる」という誤解があります。

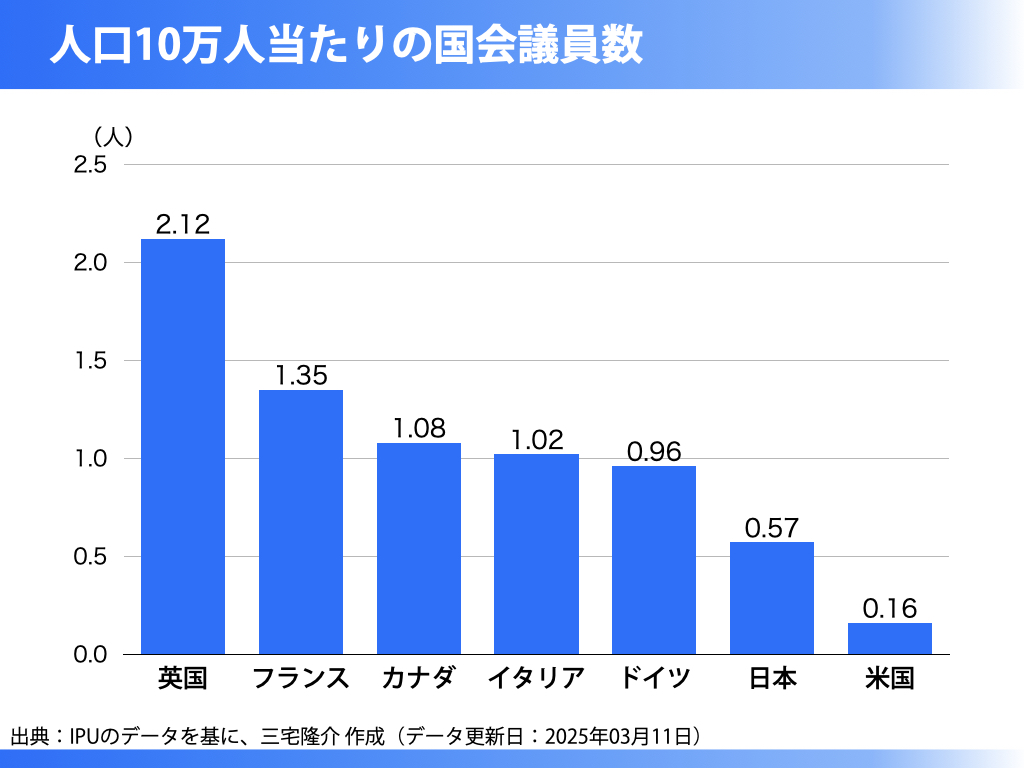

しかし、国際比較ではむしろ日本の国会議員数は極端に少ないのです。

国際議会同盟(IPU)の統計によると、人口10万人あたりの国会議員数は、英国が2.12人、フランスが1.35人、カナダが1.08人、イタリアが1.02人、ドイツが0.96人、日本は0.57人に過ぎません。

確かに、米国は0.16人とさらに少なく見えますが、これは制度の性質を無視した比較にすぎません。

米国は連邦制を採用しており、立法権は「連邦」と「州」に二分されています。

外交や防衛を担うのは連邦議会ですが、教育・警察・福祉・交通といった分野は各州の議会が独自に立法しています。

全50州の州議会には合わせて約7,300人の議員が在籍しており、これを含めて計算すれば、米国の「議員密度」は英国並みになります。

もし、「日本の国会議員」の機能に最も近いものを米国の議員数として考えるなら、「連邦議会議員+州議会議員」の総数を国の人口で割って比較すべきです。

つまり、「州議会=日本の国会」とみなすのが制度的に正確であり、その場合、日本はG7の中で最も議員数の少ない国となります。

議員数を減らせば、「国民の声が届きにくくなる」という単純な事実があります。

代表の数を減らせば、それだけ民意の多様性は削がれ、政治の中央集権化と官僚依存が進みます。

議員が少なくなれば、政策立案・調査能力の乏しい議員は官僚原案に頼るしかなくなり、結果として「政治主導」どころか「官主導政治」がより強まるのです。

しかも、国会議員の人件費削減で得られる財政効果はわずか数十億円規模にとどまり、年間100兆円を超える国家予算に対しては0.01%にも満たない「節約」にすぎません。

そのわずかな数字のために、国民主権の基盤を削ることにどれほどの意味があるでしょうか。

政治改革とは、政治を小さくすることではなく、強く健全にすることです。

議会は民主主義のインフラであり、そこに必要な人員と知的資源を投じることは、成熟国家として当然の投資です。

日本のように行政領域が広く、地方自治体の立法権が弱い国では、国会議員の役割はより重くなります。

国会議員を減らすという提案は、一見「身を切る」ように見えて、実際には民主主義を痩せさせる自己切除です。

いま必要なのは、議員数を削ることではなく、政策立案力を高め、立法府を強くする改革です。

誤解を恐れずに言えば、有権者が「国会議員を選ぶ目」を養うことこそが、真の政治改革です。

民意を多様に反映できる十分な代表者を確保することこそ、民主主義国家のあるべき姿です。

社会情勢の複雑化が進むなかで、議員の数を減らせば政治は確実に劣化します。