参議院議員選挙は、四日目を迎えます。

各党・候補者の主張を見ても、今回の参院選では「外国人問題」が一つの争点となっていることは明らかです。

私は、令和6年第2回川崎市議会定例会において、地方自治法第99条に基づき、「入管法の強化を求める意見書案」を提案いたしました。

提案の背景には、我が国の出入国管理体制に対する重大な懸念があります。

令和5年6月、出入国管理及び難民認定法が改正され、保護すべき外国人と退去すべき外国人とを明確に区別し、後者の自発的帰国を促すことが制度上図られました。

しかしながら、出入国在留管理庁の統計によれば、令和6年1月1日現在の不法残留者数は79,113人にのぼり、前年から12.2%(8,622人)増加しており、不法残留の増加傾向が明らかとなっています。

現実には、統計に表れない多数の不法滞在者、すなわち在留資格を喪失したまま滞在を続ける外国人が国内に滞在している可能性が高く、極めて深刻な状況です。

警察庁、法務省、出入国在留管理庁、厚生労働省等の関係機関においても連携を図りつつ、たとえば「不法就労等外国人対策の推進」の改訂など、一定の対策が講じられておりますが、実効性という観点ではなお課題が残っています。

事実、埼玉県川口市では、トルコ国籍のクルド人同士による殺人未遂事件を契機とした約100人規模の集団騒動が発生し、複数の逮捕者が出たほか、クルド人男性による女子中学生への性的暴行事件なども報道されています。

これらの事案は、外国人による犯罪が地域の治安に深刻な影響を及ぼしていることを端的に示すものです。

このような外国人犯罪によって被害を受けるのは、他ならぬ日本国民であり、その生活と安全を守る責務を負うのは、地方自治体です。

警察活動に係る経費はもとより、防犯対策、起訴後の裁判費用、有罪確定後の収監・服役等に至るまで、すべての段階で国費が用いられ、通訳対応や宗教的配慮などの追加的コストが発生することも少なくありません。

そもそも、外国人に対して日本への入国や在留を保障する憲法上の権利はなく、入国管理は国家主権に基づく行政行為であることが国際法上の原則として確立されています。

したがって、日本の安全と秩序を守るためにも、出入国管理行政を一層厳格に運用する必要があると考えます。

その具体策として、入国許可に際しての遵法誓約の義務付け、保証金の預託、往復航空券の保持、損害賠償責任保険の加入義務、一定の刑罰歴を有する者の入国禁止措置、旅券の常時携帯と提示義務の徹底などを国に求めることは、地方自治体の住民の生命・財産を守る立場から極めて合理的な対応です。

加えて、私は経済政策の観点からも、外国人労働者や移民の受け入れ拡大に対して慎重であるべきと主張いたします。

昨今では、資金繰りの困難よりも人手不足により事業継続を断念する事業者が増加しております。

確かに現在は労働市場が「売り手市場」となっておりますが、高度経済成長期(1960〜1973年)においては、現在以上の労働力逼迫状況にありながらも、我が国は移民に頼らず、企業の旺盛な設備投資によって労働生産性を向上させ、実質賃金を上昇させることに成功しました。

終身雇用や福利厚生の充実が中間所得層の形成を促し、消費の拡大と投資の活性化という好循環を生み出したことは、我が国の経済史が証明しています。

一方、1955年ごろよりトルコ系労働者の受け入れを開始した旧西ドイツにおいては、それ以降経済成長率が低下していった事実があり、移民による労働力充当が必ずしも経済成長をもたらさなかったことを示しています。

我が国は、労働力不足を安易に低賃金労働力で補うのではなく、生産性向上によって乗り越えるべきです。

さらにOECD統計によれば、2022年における日本への外国人移住者数は約56万人にのぼり、世界第4位となっています。

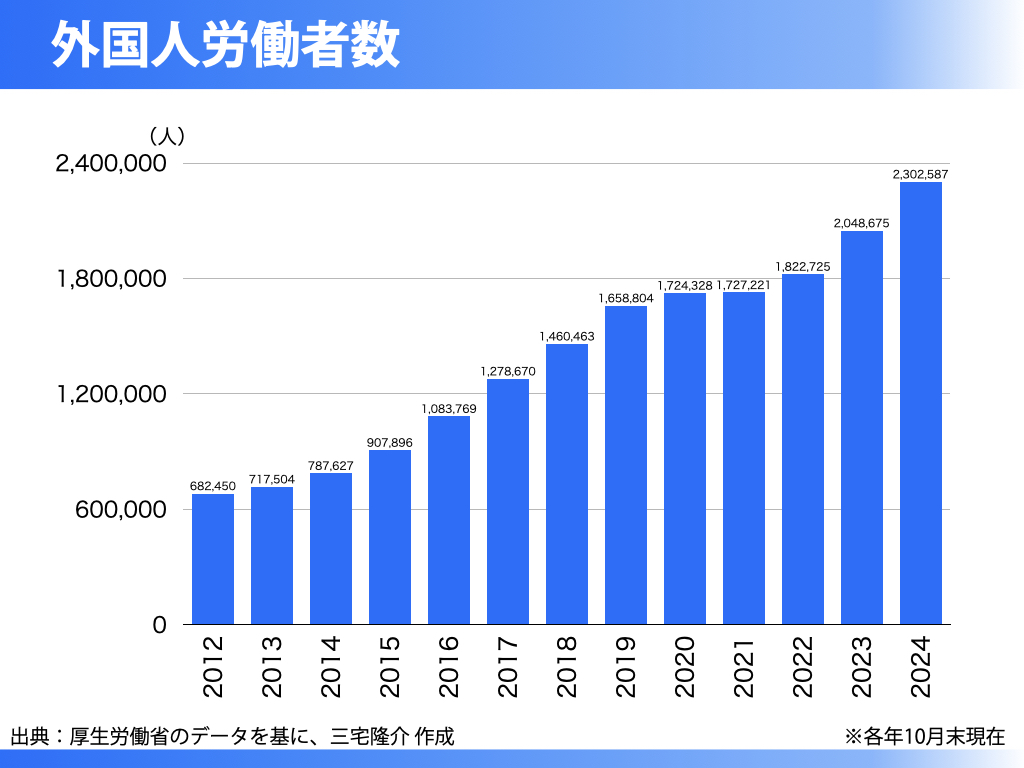

第2次安倍政権以降、その数は急増しており、国際的に見ても日本が移民流入数において上位国の一つとなっている現状は否定できません。

ドイツでは、現在国内人口の約2割が移民であり、既に社会統合や治安の面で様々な課題を抱えています。

2015年にはケルン中央駅前において多数の移民男性による集団暴行事件が発生しましたが、当初は報道規制が敷かれたとの報告もあります。

我が国においても、埼玉県川口市で発生したクルド人男性による連続性的暴行事件に関し、当局が報道発表を行わなかった事例がありましたが、同様の理由によるものと推察されます。

移民政策には、いわゆる「トリレンマ」が存在すると言われます。

すなわち、「移民の受け入れ」「安全な国家」「国民の自由」は三者同時には成立し得ず、いずれかを選択すれば、残る一つが犠牲となる構造にあります。

自由と安全を両立しようとするならば、移民の受け入れには慎重な姿勢が求められるのは当然の帰結です。

私は、こうした現実に基づき、入管法のさらなる強化を国に求めることこそが、地方自治体としての責務であり、住民の安全を守るために不可欠であると考え、意見書案を提案しました。

ここで、私の立場をあらためて明確にしておきます。

私の主張は、外国人を排除したり差別したりする意図に基づくものでは決してなく、国家としての持続可能性と地域社会の秩序・安定を維持するための、冷静で現実的な政策提言です。

移民政策が治安や経済、財政、そして地域社会に与える影響は極めて大きく、そのあり方に一定の制約を設けることは、むしろ合理的かつ責任ある判断であると考えます。

それを「排斥論」などと決めつけるのは、事実に反するばかりか、健全な政策論議を妨げる不当なレッテル貼りそのものです。

国民の安全と自由、そして地域経済の健全な発展を両立させていくためにも、移民政策については感情や印象ではなく、データと事実に基づいた冷静な議論が、今まさに求められているのです。