5月16日、内閣府は第1四半期(1〜3月期)の実質GDP(国内総生産)を発表する予定です。

民間シンクタンクの試算によると、マイナス成長になる可能性が高いようです。

どうやら、消費の落ち込みによる影響が最も大きいようです。

何と言っても、39か月連続で実質賃金がマイナスになっているのですから、消費が落ち込むのも宜なるかなです。

実質賃金のマイナスは、物価の上昇に対して賃金の上昇が大幅に追いついていないことを示しています。

消費者物価は相変わらず高止まりしていますが、といって今や「輸入物価の上昇」だけが原因とは言い難い。

残念ながらわが国は、政府(財務省)が馬鹿げた緊縮財政(財政収支の縮小均衡)に固執してきたために、終にデフレを克服できないまま、供給能力の毀損に伴うインフレ経済に突入してしまったようです。

むろん今なお、輸入物価上昇などのコストプッシュ型で物価が高止まりしている分野もありますが、今日に至っては明らかに投資不足の影響がでていると言わざるを得ない。

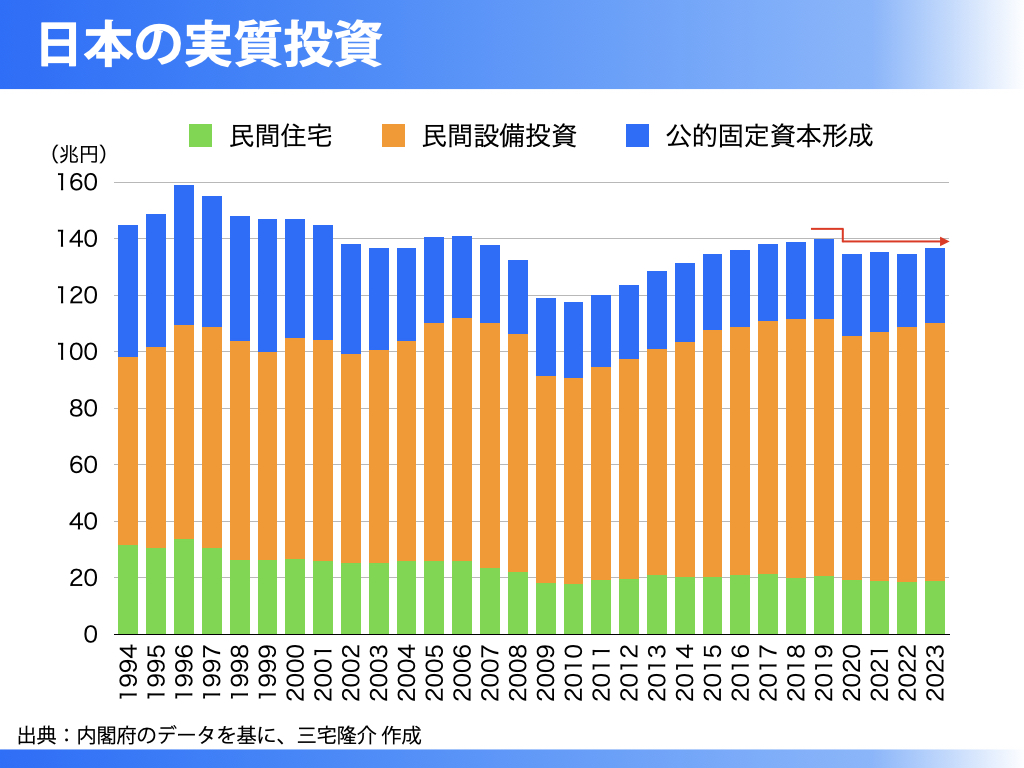

上のグラフを見てのとおり、実質の投資額はコロナ禍で落ち込んで以降、ほとんど増えていません。

とりわけ、公的資本形成(公共事業費からGDPにはカウントされない用地費を除いた支出)が増えていないことが大きい。

要するに官民合わせた実質投資が増えないかぎり、即ち上のグラフが右肩上がりに増えていかないかぎり、現在の物価上昇を抑制することはなかなかに難しいものと考えます。

かつての米国も、いわゆる新自由主義的な流れのなかで公共投資を抑制し、インフラ整備を怠ったことがあります。

その結果、「荒廃する米国」に陥ってしまいました。

インフラは熾烈な経済競争の道具ですので、その整備を怠れば国民経済が疲弊してしまうのは必至です。

その米国でさえ、1995年の公共事業費を「100」だとすると、2020年には「240」の規模(2倍以上)にまで増やしています。

それでいて、「まだまだインフラが足りない」「インフラ投資が必要だ」と、トランプ大統領は訴えています。

一方、わが日本国は、1995年の公共事業費を「100」とすると、なんと2020年の段階で「64」にまで減らしてしまいました。

つまり、そこらじゅうのインフラがボロボロなのです。

能登半島地震においても、建設業を含めた復興のための供給能力不足が現実の問題として切実な不便が生じているにも関わらず、政治家やメディアらがインフラについて語ろうとしないのはなぜなのでしょうか。

このように言うと、「また無駄な公共事業でカネをばら撒くのか…」などと陳腐な反論が聞こえてきそうですが、それでも政治家たる者、国会議員であれ地方議員であれ、臆することなく正論を貫かねばならない。