去る12月6日、NHKのニュース番組で「住みたい街ランキング」というのを視ました。

このランキングは、住宅情報サイトが、東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城の1都4県に住む、20代から40代の9,000人を対象に、住みたい街の駅名で選んでもらったアンケート調査でした。

1位は7年連続で横浜、2位が埼玉県の大宮、3位が東京の吉祥寺となり、続いて5位の新宿や7位の池袋など、都心の主要な駅がランキングの上位を占めてました。

都内の駅が多いのは当然のことなのでしょうが、ランキングの傾向をみますと、住宅価格が上昇するなか、利便性がありつつ、比較的手ごろな価格で住むことのできる街が注目されているようでした。

その点、都心に近い川崎市内の駅が、ランキングの10位以内に一つもでてこなかったのは、川崎市議会議員としては誠に残念なことでした。

むろん、東京に勝てないのはわかるのですが、例えば、お隣の横浜市に比べれば川崎市は住宅価格も安く、より都心に近いはずです。

あるいは2位にランキングしている大宮、10位にランキングしている浦和よりも、圧倒的に都心に近いという地理的優位性を有しているはずですが、大宮や浦和にすら勝てないのはまことに残念です。

そこには、本市の都市イメージがなかなか向上しない、それなりの理由があるにちがいないと考えざるを得ません。

例えば、本市が毎年行っている「(他都市の人を対象にした)川崎市都市イメージ調査」では、必ず毎年「水や空気が汚れている」というアンケート結果がでてきます。

なぜ未だにこのような負のイメージが定着しているのでしょうか。

例えば本市には、以下のような公害史観があります。

それは、「本市はかつて公害で苦しんだものの、昭和46年に白い雲、青い空を訴えて当選した伊藤三郎市長が公害防止条例を制定するなどして公害を克服した」という本市特有の公害史観です。

しかしながら当時の大気汚染は、川崎のみならず東京や横浜などの大都市が抱えていた共通の問題であったことは、国などが公開している大気汚染データからも明らかなことです。

例えば、公害問題を掲げて当選された伊藤三郎市長が就任する以前の昭和44年の時点でさえ、大気汚染濃度(SOx)の濃度は近隣の都市に比べ大きな差はありませんでした。

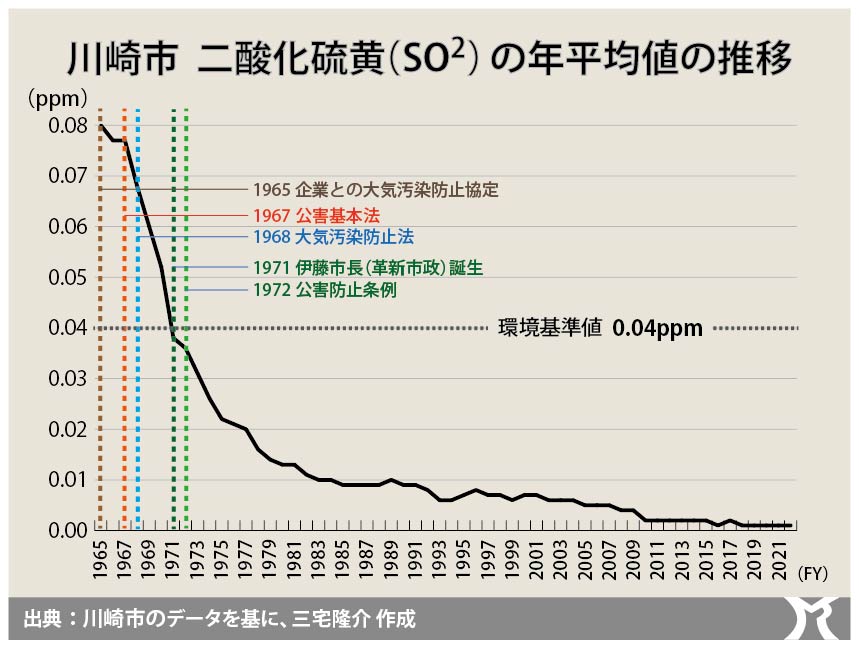

また、上のグラフのとおり、伊藤三郎市長の「公害防止条例」が制定された時点において既に、大気汚染の原因と言われた二酸化硫黄(SO2)の濃度は、国の法整備、企業、市民、行政等の努力により環境基準値を下回っておりました。

それでも「川崎市は公害の街だった…」というのであれば、東京も横浜も同様に公害の街と呼ばれていなければ辻褄が合いません。

空がエアーカーテンで仕切られているわけではありませんので、同じ工業地帯を抱えている川崎だけが公害なはずがない。

一方、先日の代表質問でも「川崎市は公害裁判で断罪された」と主張されている会派がおられました。

そこで私は昨日の川崎市議会(一般質問)において、「大気汚染訴訟において川崎市は裁判に敗訴し、つまり断罪されたのか?」「そもそも川崎市は公害裁判の被告であったのかどうか?」を所管局に質問してみました。

答弁は以下のとおりです。

「第一次並びに2次から4次の訴訟が提訴されたが、いずれの訴訟においても、本市は被告ではない」「被告でないから法的に負うべき責務もない」「東京高裁において、被告とされた国と首都高道路公団、そして原告とのあいだで和解が成立し、訴訟は終結した」

更に私は次のことも質問してみました。

「昭和47年に制定された伊藤三郎市長の“公害防止条例”が、その後の大気濃度の改善にどれだけ寄与したのかについて、科学的検証は行われたのか?」

すると、所管局である環境局長から「科学的検証は困難」との答弁が返ってきました。

要するに、科学的検証はされていない、ということです。