2013年以降、安倍晋三政権下で強力に推進された「観光立国」政策は、本当に日本の国益にかなうものだったのでしょうか。

訪日外国人の増加や消費額の拡大は、しばしば政策の成果として語られますが、数字を冷静に見れば、そこにはまったく異なる風景が浮かび上がります。

日本のGDPはおよそ607兆円規模です。

それに対してインバウンドによる消費額は約8兆円前後にすぎず、GDP比で見れば1.3%程度にとどまります。

国家経済全体からすれば、これは成長戦略と呼ぶにはあまりに小さく、「誤差」と言っても差し支えない水準でしょう。

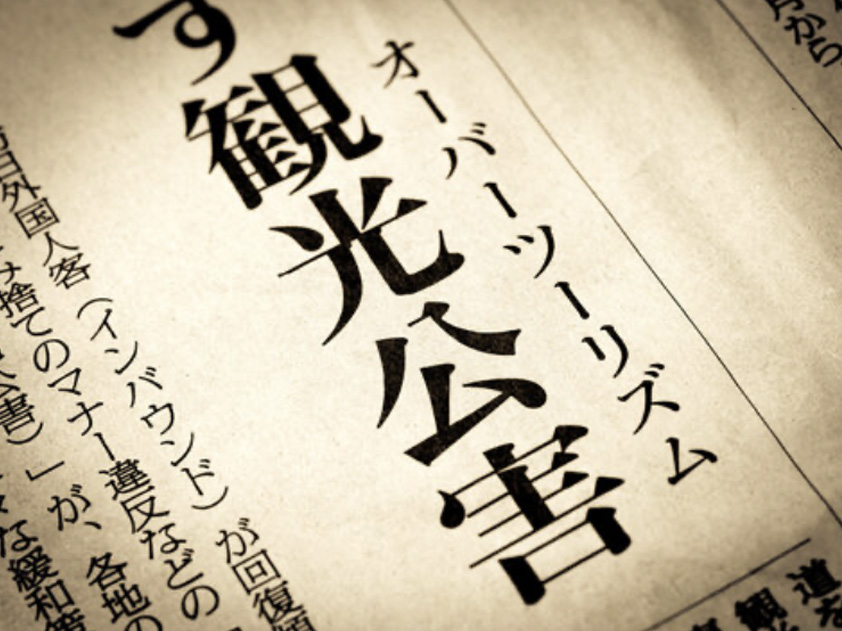

このわずかな経済効果のために、都市部や観光地では混雑、騒音、交通の麻痺、生活環境の悪化といったオーバーツーリズムが発生し、日本人の日常が明確に損なわれています。

国民がこれほどの不便やストレスを引き受ける合理性は、どこにあるのでしょうか。

そもそも観光業への依存は、一般に資本や産業基盤が乏しく、教育水準も十分でない国が、他に選択肢がないために採用されがちな経済モデルです。

日本は本来、高い教育水準、世界屈指の識字率、整ったインフラ、そして製造業や技術力という強固な蓄積を持つ先進国です。

その日本が、あえて観光を成長の柱に据える姿は、正直に言って情けなさすら感じさせます。

本来注力すべきは、付加価値の高い産業の育成や研究開発、社会インフラへの投資を通じた国内需要の底上げだったはずです。

寺社仏閣や伝統文化についても同様です。

これらは先人たちが長い年月をかけて守り、受け継いできたものであり、本来は敬意をもって継承されるべき存在です。

それを短期的な収益目的で「観光資源」として切り売りし、外国人向けの看板を乱立させ、過度に迎合する姿勢は、誇りある国家の態度とは言い難いものです。

文化とは、消費され尽くす商品ではなく、日本人自身の精神的基盤であるはずです。

京都をはじめとする観光地では、過剰なインバウンドによって、そこに暮らす人々の生活が明確に侵食されています。

公共交通の逼迫や日常的な移動の困難さは、もはや一時的な不便の域を超え、恒常的な生活障害となっています。

その結果、観光客だけでなく、日本人自身が近寄りがたい場所へと変質しつつあります。

とりわけ問題なのは、京都が本来、日本人にとってどのような場所であったのか、という点です。

京都は単なる観光地ではありません。

長い歴史のなかで、日本人の精神文化、宗教観、美意識が凝縮されてきた、歴史的な心の拠り所とも言うべき存在です。

その京都に、日本人が日常的に足を運ぶことすらためらわれる状況が生まれているとすれば、それは明らかに異常です。

これは「観光が成功した」という話ではありません。

生活の場であり、精神的基盤でもある空間が、外貨獲得の手段として消費され尽くしているという構造的な問題です。

日本人が自国の文化的中枢から疎外され、代わりに短期滞在の消費主体が優先される社会は、果たして健全と言えるのでしょうか。

本来、国家が守るべきは、観光客の満足度よりも、そこで暮らす人々の生活と、国民が自国の歴史や文化に自然に触れられる環境です。

京都が「行きたい場所」ではなく、「近寄れない場所」になっている現状は、インバウンド政策が明確に一線を越えていることを示しています。

一方、安倍政権下で進められた政策全体を振り返ると、そこには強いグローバリズム的傾向が見て取れます。

水道事業の民営化、電力・ガス市場の開放、各種規制緩和、外国人労働者の受け入れ拡大など、一連の政策は、いずれも偶発的なものではなく、新自由主義(ネオ・リベラリズム)に基づく政策パッケージとして理解するべきものです。

これらの政策は、市場原理と競争を万能視し、公共性や国民生活の安定よりも、効率性・収益性・国際資本の論理を優先する思想に貫かれています。

新自由主義は、国家の役割を最小化し、公共サービスや社会インフラさえも市場に委ねることで、経済は最適化されると考えます。

しかし、水道、電力、ガスといった分野は、本来「競争」によって価格や質が自動的に改善される性質のものではありません。

むしろ、自然独占性が強く、安定供給と安全性、長期的な維持管理が不可欠な、典型的な公共インフラです。

そこに市場原理を過度に持ち込めば、コスト削減は進んでも、設備更新の先送りや人員削減、災害対応力の低下といった形で、そのツケは最終的に国民へと回ってきます。

外国人労働者の受け入れ拡大も同様です。

これは多文化共生や国際交流の問題として語られがちですが、実態は労働条件や賃金水準を引き上げることなく、人手不足を「安価な労働力の補充」でしのごうとする、新自由主義的な発想に基づいています。

国内の労働環境改善や人材育成への投資を避けたまま、供給側を増やすことで問題を先送りする手法は、社会の分断と不安定化を招くだけです。

本来、国家が取るべきだったのは、市場に委ねることではなく、積極財政によってインフラを更新し、雇用と所得を安定させ、国内産業の供給力を高めることだったはずです。

しかし、新自由主義的な財政観のもとで緊縮路線が維持され、大規模な公共投資は抑制されてきました。

その結果、国家が本来果たすべき役割を放棄した「空白」を埋めるかのように、規制緩和や民営化、そしてインバウンド政策が動員されたのです。

つまり、インバウンド政策もまた、単独で評価されるべき施策ではなく、新自由主義によって国内投資と公共責任が切り捨てられた結果として現れた、代替的・補完的政策にすぎません。

そこには、日本経済を長期的に強くするという国家戦略よりも、短期的な数字合わせと国際的評価を優先する姿勢が、色濃く反映されています。