国内で消費された食料のうち、国産が占める割合のことを「食料自給率」といいます。

農林水産省の発表によれば、2023年度(令和5年度)の日本の食料自給率は38%(カロリーベース)で、前年度とほぼ同じ水準となっています。

この数字をおおまかに言い換えれば、日本で食べられているもののうち、約4割は国内で生産されたものであり、残りの6割以上は海外からの輸入に依存している、ということになります。

ちなみに、この38%という数字は、最終的に口にする食料だけを対象にした「見かけの自給率」にすぎません。

実際には、肥料、飼料、エネルギーといった、生産に不可欠な投入財の多くを海外に依存しています。

それらを含めて考えれば、日本の食料供給は、見かけの自給率が示す以上に、実態としてははるかに脆弱な構造に置かれていると言わざるを得ません。

食料自給率が主要先進国のなかでも最低水準にあることは、以前から広く知られており、この現状に強い危機感を抱く人も少なくありません。

海外依存度が高ければ高いほど、輸入先の不作や戦争、国際情勢の悪化といった要因によって、食料供給が不安定になるリスクが高まるからです。

もっとも、問題は単に「輸入できるかどうか」だけにとどまりません。

近年の物価動向を見れば分かるとおり、仮に国際市場に食料が存在していたとしても、それを安定した価格で調達できるとは限らない状況が続いています。

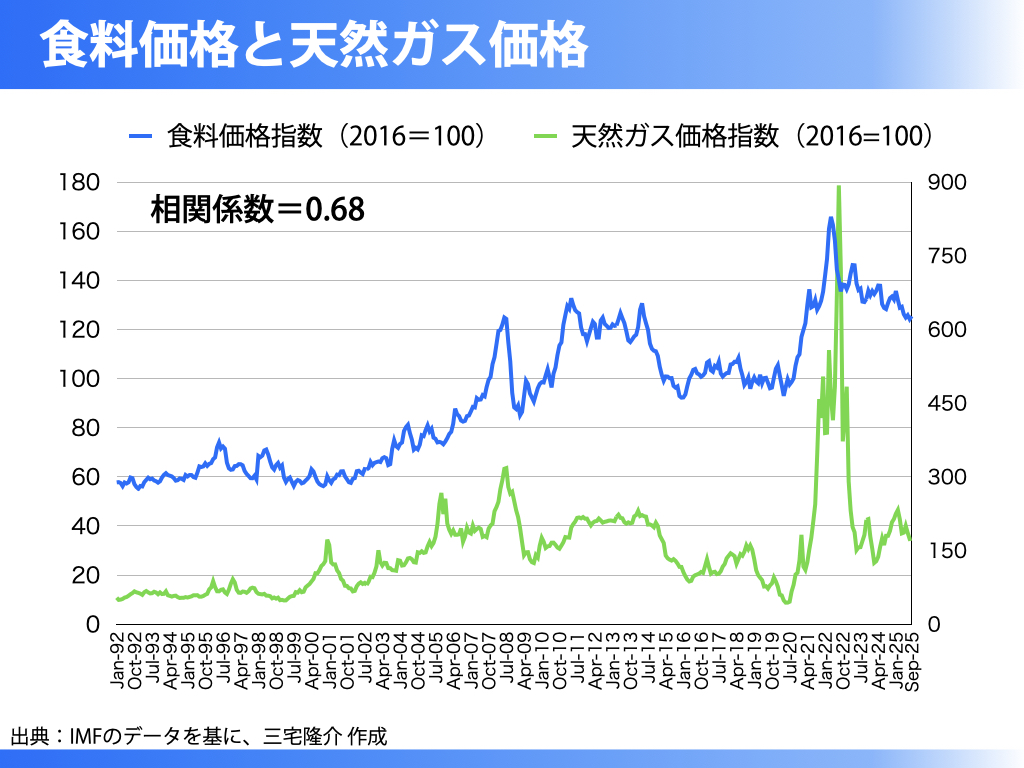

冒頭のグラフは、食料価格指数と天然ガス価格指数の長期的な推移を示したものですが、両者がかなり強く連動していることが確認できます。

実際、IMFの統計データを用いて1992年から2025年までの相関係数を算出すると、その値は0.68に達します。

これは偶然とは考えにくい、構造的な関係を示す水準です。

この相関関係が生じる理由は、現代農業が化学肥料、とりわけ窒素肥料に強く依存している点にあります。

窒素肥料は、空気中の窒素と水素を反応させてアンモニアを合成する工業的手法によって製造されますが、その水素の原料および製造工程のエネルギー源として、天然ガスが不可欠です。

肥料製造コストの大半は天然ガス価格に左右されるため、ガス価格が上昇すれば肥料価格が上がり、農業生産コスト全体が押し上げられることになります。

その結果、施肥量の抑制や作付面積の縮小といった形で生産に影響が及び、時間差を伴って食料価格が上昇します。

食料価格の上昇が、エネルギー価格の上昇と結びついて現れるのは、このためです。

食料インフレの背後には、エネルギーインフレが存在していると言っても過言ではありません。

日本は、食料そのものだけでなく、肥料原料やエネルギー、飼料の多くを海外からの輸入に依存しています。

したがって、国際的なエネルギー価格の高騰は、為替の影響も相まって、日本の農業コストと食料価格に二重三重に転嫁される構造となっています。

このように考えると、食料問題は単なる農業政策の一分野ではなく、エネルギー政策、物流政策、さらには安全保障とも深く結びついた構造的課題であることが見えてきます。

国際市場に依存し、価格変動を受け入れるだけの姿勢では、安定した食料供給を将来にわたって維持することは困難です。

ゆえに、食料戦略の根幹に据えるべきは、単なる「自給率」という数字の向上ではなく、肥料・飼料・エネルギーを含めた生産基盤全体を視野に入れた「食料自給力」の強化でなければなりません。

国内で生産を継続できる農地と人材を守り、外部環境が大きく揺らいだとしても踏みとどまれる構造を築くことこそが、これからの日本に求められる食料戦略の出発点であると考えます。