川崎市の教育は、どこへ向かうのか。

今、その行方を大きく左右する計画が次々と提示されています。

川崎市教育委員会およびこども未来局は、総合計画改定に合わせ、

「第8次子どもの権利に関する行動計画(素案)」

「かわさき教育プラン第1期実施計画(素案)」

「第3次教職員の働き方改革方針(素案)」

「読書活動推進方針(素案)」

「こども・若者の未来応援プラン(素案)」

などを一斉に策定し、令和7年11月21日の文教委員会に報告しました。

一つひとつのテーマを見ると、「子どもの権利」「主体性」「多様性」など、どれも大切に見えるかもしれません。

しかし私は、これら多様な政策の背後に、ひとつの共通した流れが存在すると確信しています。

そしてその流れこそが、いま川崎の教育を危うくしています。

具体的には、現実の教育課題ではなく「理念」を先に置き、制度を構築していくという方向性です。

私はこれを「理念先行教育ガバナンス」と名付けます。

実際に計画文書には、「こども一人ひとりの権利が尊重されるよう努め」「こども・若者の視点を尊重し、意見を聴きながら取組を進める」と記されています。

また、「主体性」や「多様性」を伸ばし、「意見表明や参加を推進する」とも明記されています。

理念としては否定しません。

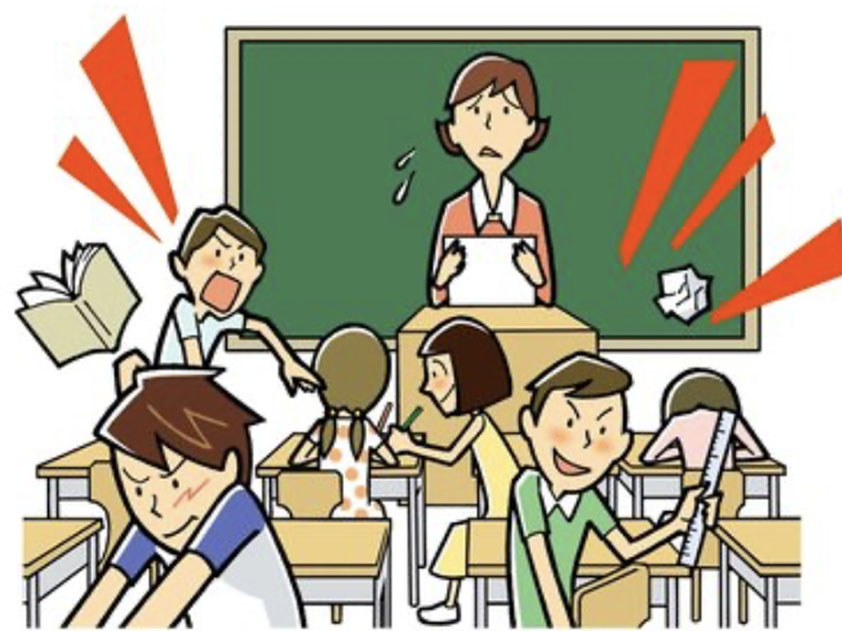

しかし、現実の教育現場が抱える困難はむしろ、読み書き計算の低下、規律の緩み、教員の指導権限の喪失といった真逆の方向にあります。

それにもかかわらず、学校は「子どもの希望を支援する場所」へと変質しつつあり、教員は指導者ではなく、学習支援のファシリテーターへと置き換えられています。

行政は「家庭や地域とともに」と言いながら、実際には責任を保護者に転嫁し、地域の疲弊とともに格差がそのまま教育格差として固定化しています。

こども支援の拡張に対しては、子育て支援のDX化が当然のように推進されている状況です。

このままでは、学校が「学びの場」から「学習支援サービスの場」に成り果ててしまうでしょう。

そうなれば、子どもたちの読解力と基礎学力の低下は避けられません。

読めなければ学べない。

学べなければ社会に参加できない。

だからこそ私は11月21日の文教委員会において、これらの計画が導く未来をはっきりと指摘し、今手を打たなければ取り返しのつかないことになると警鐘を鳴らしました。

現状の制度を積み上げれば、教員は指導者ではなくなり、学校は学びの場ではなくなり、教育格差は広がり、国民統合に必要な共通価値すら失われ、結果として社会を分断することになるであろう、と。

とはいえ、教育行政が落ちるところまで落ちると、どこかの段階で反動や揺り戻しがくるかもしれません。

どんなに行政が絵空事や御託を並べても、現実がそれを許さないからです。

といって、崩壊の兆しが目に見える頃には、すでに取り返しがつかない。

反動が起きてからでは遅い。

教育は、人が育つ時間を必要とする制度だからです。

失われた学力と学校文化を取り戻すには、何年も何十年もかかります。

その間に、次の世代が犠牲になってしまう。

公教育は、子どもの未来だけでなく、都市の未来を支える最後の防壁です。

その防壁が崩れ始めてから手を打つのでは遅い。

川崎の教育の“根”を守るためには、いま現実を直視し、教育現場を本来の「学びの場」に戻さなければなりません。

私は、この流れを変えるために闘います。