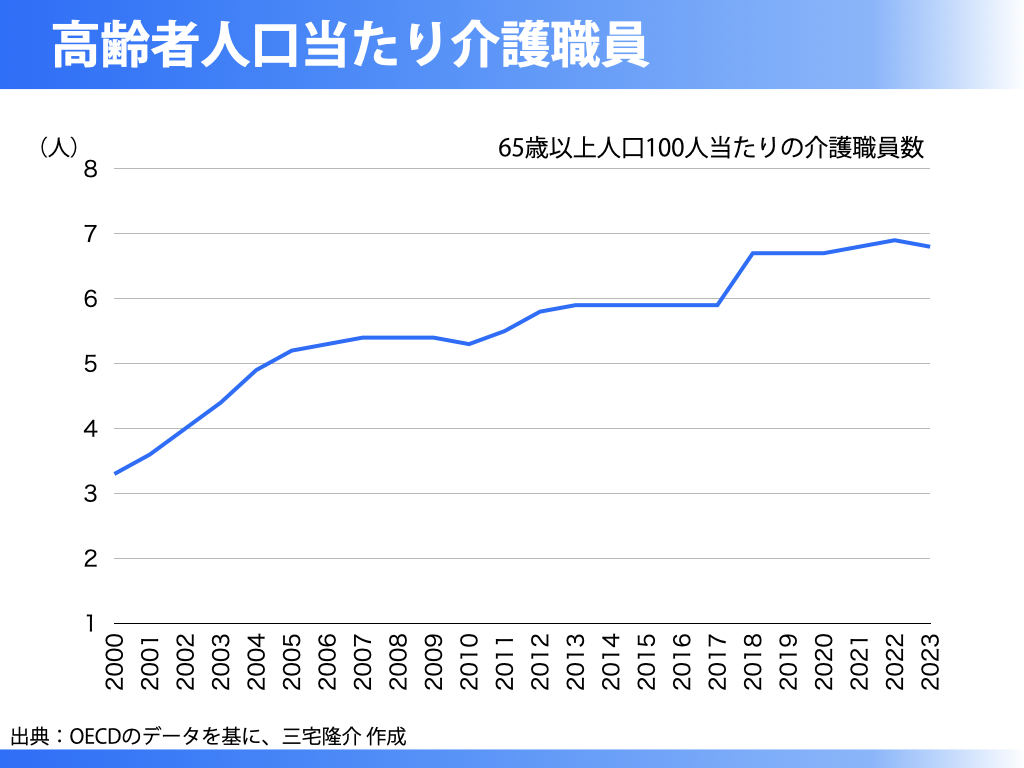

高齢者人口100人あたりの介護職員数は、2000年から2022年にかけて、おおむね右肩上がりで推移しています。

この背景には、主として以下のような、政策的・社会的要因が考えられます。

第一に、2000年に介護保険制度が創設されたことで、制度上の需要が明確化され、それに応じた介護人材の育成が進められるようになり、特に2000年代前半には、制度整備とともに介護サービスの利用者が急増し、それに伴って介護職員の数も増加したこと。

第二に、団塊の世代(1947〜1949年生まれ)が65歳を超え始めたのが2012年以降であり、高齢者数が飛躍的に増加し、それに対応するため、介護職員の確保が喫緊の課題となり、政策的支援(処遇改善交付金など)の強化が進められたこと。

第三に、EPA(経済連携協定)による介護福祉士候補者の受け入れ(2008年〜)、技能実習制度への介護職種追加(2017年)、特定技能制度(2019年〜)といった施策により、国内人材に加えて外国人材の受け入れが進んだこと。

第四に、「処遇改善加算」(2009年〜)や「特定処遇改善加算」(2019年〜)などによって、介護職員の賃金引き上げが図られ、それにより離職率の改善や新規参入の促進が図られたこと。

第五に、厚生労働省が掲げた、いわゆる「地域包括ケアシステム」により、在宅介護・地域密着型サービスが拡充され、地域で活動する介護職員の役割が拡大したことも一因です。

すなわち、制度整備・高齢化の進展・政策的支援が複合的に作用した結果として、介護職員数が増加してきたといえます。

今後も高齢者人口の増加が見込まれるなかで、この傾向を維持できるかどうかが大きな課題です。

総務省の推計によれば、2040年には高齢者人口がピーク(約3,935万人)に達し、現在より約700万人増えます。

さらに、2040年には後期高齢者(75歳以上)の比率が急増するため、要介護認定率が上昇し、介護ニーズが現在よりも高度かつ複雑になる可能性が高まります。

そのとき、現在の介護水準を維持するためには、高齢者100人当たりに対し8〜9人の介護職員が必要となる計算になりますが、むろん、これは「今の体制と同じ条件で維持」した場合の試算です。

将来的にICT・ロボット・家族介護支援・地域共助などが進めば、必要な人員数は緩和される可能性があります。

逆に、離職率が高止まりしたり、介護人材の地域偏在が深刻化すれば、もっと多くの人員が必要になる恐れもあります。

我が国の介護現場の離職率は、2003年ごろには18%前後ありましたが、その後、2010年代前半にかけて緩やかに低下し、2018年ごろには約14.1%で底を打ちました。

その後、2019年以降は再び上昇に転じ、2023年にはおよそ15%に達しています。

たしかに2010年代には処遇改善加算等によって定着率が一時的に改善した時期もありましたが、近年では介護職の高齢化、人材不足、職場負担の増加により再び離職率上昇に影響しているものと推察されます。

ただ、離職率の上昇は、単に「忙しいから辞める」ではなく、介護労働における「制度設計」「雇用慣行」「社会的評価」など、すべてにわたる課題が表面化したものと捉えるべきで、少なくとも喫緊の課題は、介護報酬を引き上げ、給与体系を含む処遇の見直しを図ることです。

そして、将来の需要増に向けて、介護現場のICT化やロボット化を加速しなければなりません。

そのためには、国が自治体や介護施設に対し、長期的かつ大規模な財政支援を行うべきです。

財源は、むろん国債でいい。

これは将来の成長と福祉基盤を支える投資であり、次世代への負担ではない。

ICT化・ロボット化による介護現場の生産性向上は、介護職員の賃金引き上げの根拠となります。

「多文化共生」という美名のもとに、「人手不足だから外国から(低賃金)労働者を入れるべき」といった発想に基づき、まるで外国人を奴隷のように扱うような政治は、決して行ってはならない。