政府の借金は増えるのが世界の常識です。

これを無理やりに減らそうとしているのは日本だけです。

よく「国債発行は将来世代へのつけまわし…」などと言われてますが、むろん嘘です。

明治政府が発足して以来、既に日本政府の借金は4000万倍以上にまで膨れ上がっていますが、だからといって現代を生きる私たちが明治や大正時代の借金を返済しているわけではありません。

むしろ、先人たちが借金をして構築してくれたインフラのお陰様をもって現在の生活が成り立っています。

繰り返しますが、政府の負債を完済する必要など全くありません。

そもそも政府という組織には寿命がないので、むろん日本という国家が将来的に消滅する可能性はゼロではありませんが、半永久的に存続することを前提に運営されています。

これを「ゴーイング・コンサーン」と呼びます。

ちなみに、個人には寿命がありゴーイング・コンサーンではないので、銀行借り入れの際などには年齢や所得や資産に応じて借金の上限(与信限度)が決められています。

返済期限がやってきた借金は返さなければならないので返しますが、その代わり、繰り延べ(ロールオーバー)してまた借り直しています。

では、国債をロールオーバーするためのおカネはどうしているのか?

それも国債発行です。

自国通貨建てで国債を発行できる日本政府は、無から国債を発行しているのでございます。

ちなみに、政府は国債発行を通じて通貨を創造していますので、国債発行残高とは即ち通貨発行残高にすぎません。

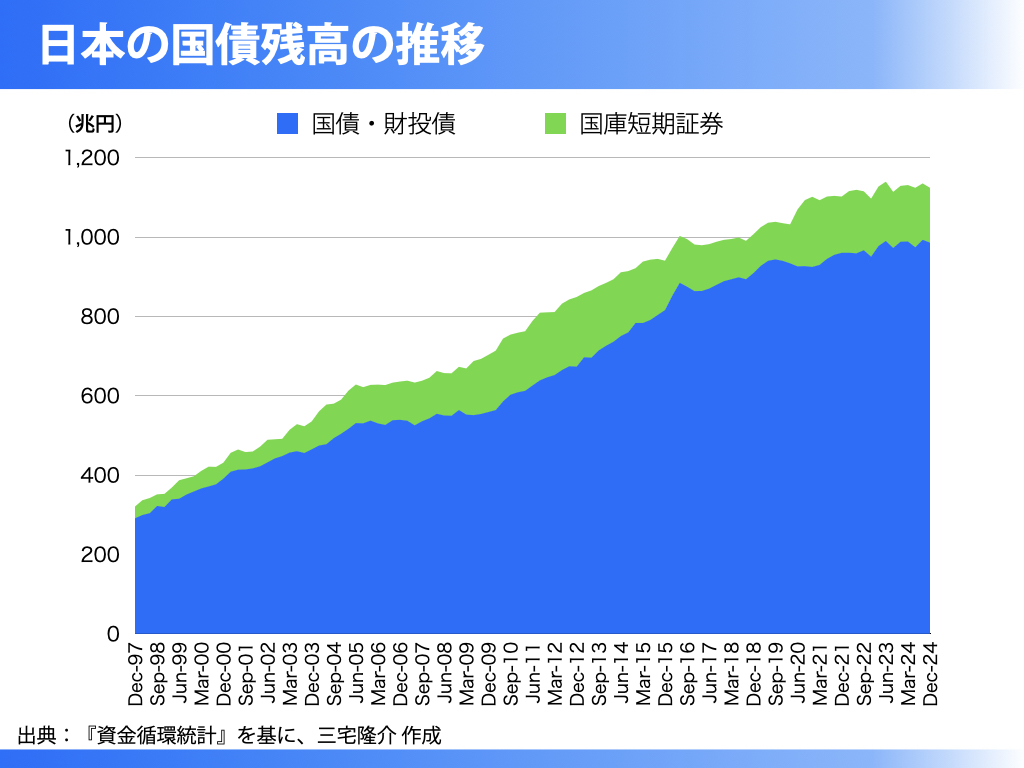

その国債発行残高ですが、財務省はこれまで「国の借金」(正しくは政府の負債だが…)の定義を「国債・財投債残高」としていたのですが、ここにきて「国庫短期証券」(一年未満の短期国債)をも数字に含めたらしい。

国庫短期証券を含めると、日本政府の国債発行残高はついに1,000兆円を超えます。

どうして財務省は「国の借金」の定義に国庫短期証券を入れたのでしょうか。

三橋貴明先生の見立てによれば、財務省はこれまで「1,000兆円を超えると国が破綻する」と主張してきたものの、いざ1,000兆円超えが目前に迫ってくると、実際に1,000兆円を超えた際には国民から「それでも国は全く破綻しないじゃないか」と批判されるのを恐れたのではないか、ということです。

ゆえに、こっそりと政府短期証券を「国の借金」に加え、いつのまにか1,000兆円を超えていたことにしたのでしょう。