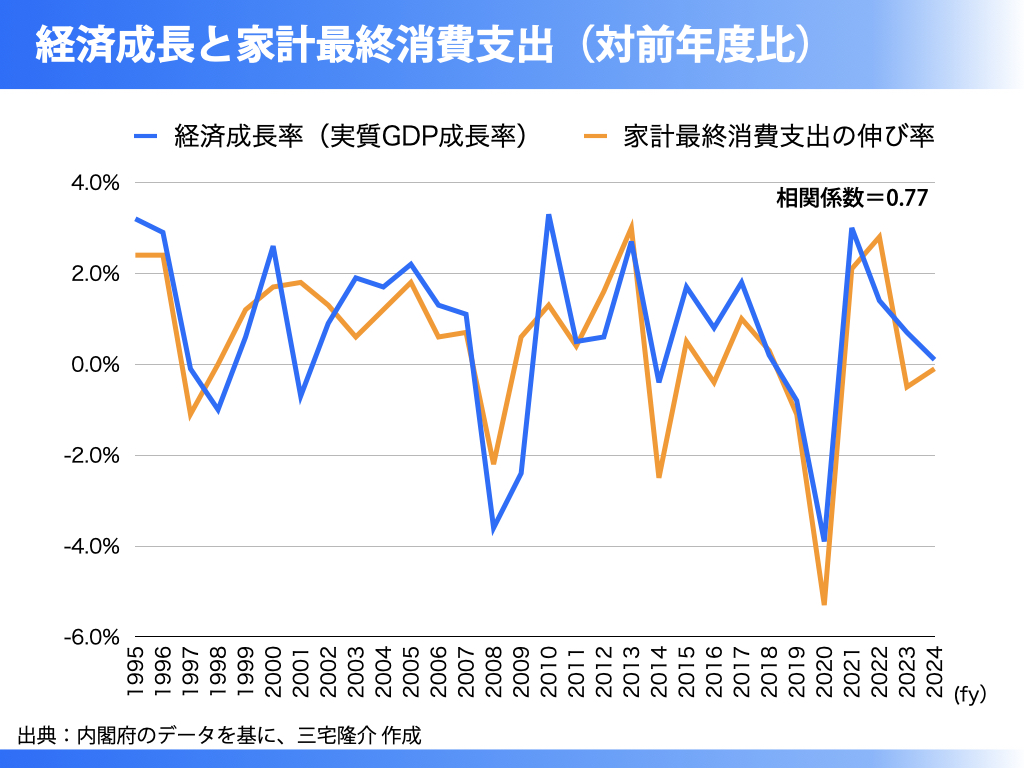

上のグラフは、いかに消費税が実体経済に影響を与えるものであるかを示しています。

ご覧のとおり、1995年以降のわが国の経済成長率と家計最終消費支出の伸び率の相関係数は、0.77です。

すなわち、最終消費に負担を求める消費税(但し、法律的に納税義務が課せられているのは事業者の粗利)の存在が、経済動向に露骨に現れることは否定しがたい。

例えば、1997年4月には、ときの橋本内閣が消費税率を3%から5%に引き上げました。

途端、家計最終消費支出も経済成長率も落ち込み大幅なマイナスへと転じ、そのまま日本経済はデフレ経済に突入、一貫して実質賃金を引き下げた、いわゆる「失われた30年」をもたらしました。

2014年にも安倍内閣により再び消費税率が引き上げられ、やはり家計最終消費支出は急激に落ち込み、経済成長率とともに大幅なマイナス成長となりました。

2019年には、税率がさらに8%から10%に引き上げられ、そこにコロナの影響も加わったことで共に折れ線グラフが深刻なほどの勢いで凹んでいます。

それにつけても、2回も増税した内閣総理大臣が歴代内閣最長の在任期間を記録したのですから誠に不思議です。

ちなみに、2001年の実質GDPが家計最終消費支出とは無関係にマイナスなのは、小泉内閣の緊縮財政と不良債権処理(貸し渋り、貸し剥がし)等によって民間の投資需要が大幅に落ち込んだことが原因です。

むろん、2008〜9年の落ち込みはリーマン・ショックの影響が大きい。

グラフを見るかぎり、消費税が増税されてしまうと、どうしても家計の最終消費が落ち込み、必然的に経済成長率がマイナスになってしまうことは間違いありません。

愚かにも、税率の引き上げを3回も繰り返した日本。

以上のことから、消費税は即刻廃止するか、少なくともインボイスを廃止した上で税率を引き下げることが必要であることは今さら言うまでもありません。

立憲民主党は、食料品を対象に1年間だけ税率をゼロ%にすることを参議院選挙の公約にしようとしているようですが、なぜ一律に減税することがダメなのでしょうか。

そもそも、そんなショボい減税では経済効果は乏しい。

おそらく野田代表は、財務省様から「1年間の限定的な減税ならいいですよ…」とでも吹き込まれたのでしょう。

その先には「食料品については永久に減税する」「その代わり、全体の税率を20%まで引き上げる」という財務省の構想があるのだと思います。

その意味でも立憲民主党案に乗っかったらアウトです。